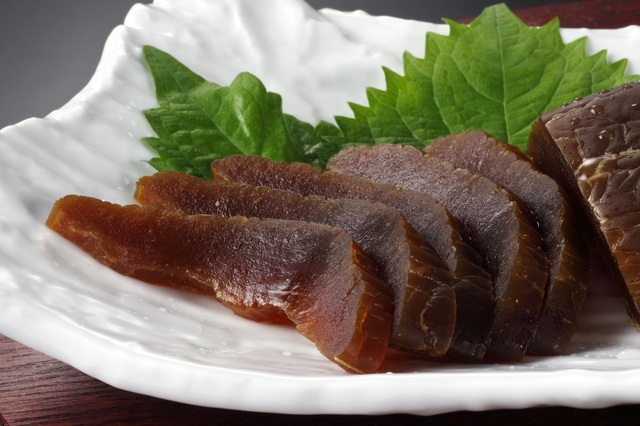

奈良漬けの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

奈良漬けを作ることの楽しさ

奈良漬けはよくウナギ料理と組み合わせられることが多いですが、これは鰻の脂っこさを奈良漬けによってさっぱりさせることができるからです。また健康的にも胃の働きを活発にして胸焼け防止や軽減、脂肪の分解、ビタミンやミネラルの吸収を良くする、高血圧の予防、利尿作用などの効果があります。また作り方が比較的簡単だというのもメリットの一つだといえるでしょう。白瓜がよく漬けられますが、旬は夏とはいえ、5月から10月頃までと期間が長いというのも良いです。他にも奈良漬けによくされる野菜は胡瓜やしょうが、西瓜などもよく漬けられるものです。しかし逆にでんぷん質の野菜は奈良漬けには向いていませんので注意しましょう。でんぷん質の野菜とは例えばじゃがいもなどのイモ類、れんこんやゆり根、かぼちゃ、とうもろこし、栗やぎんなん、グリーンピースやインゲンマメ、えんどう豆などの豆類などです。漬け込んでから出来上がるまでは約1年から2年間ほどですが、この間おいしく漬かるようにと管理しているのは作る側の楽しみなのです。ちなみに酒粕は何年も漬け続けることはできません。なぜなら酒粕にも寿命があり、1年半ほどでおいしく漬けることができなくなってしまうからです。

奈良漬けを作るのに用意する物

スーパーの漬物売り場であめ色に輝く奈良漬けを見て、購入した事のある人も多いでしょう。酒かすを使って漬け込んでいるので、独特の風味が特徴の漬物です。鰻の蒲焼にもよく添えているのを見かけるので、見ていると鰻が食べたくなってしまうかもしれません。脂っこいものを食べても口の中をさっぱりとさせてくれますし、脂肪を分解してミネラルやビタミンの吸収を助けてくれると言われています。 そんな奈良漬ですが、手作り方法を知れば自宅でも気軽に作ることが出来ます。白うりやきゅうりなどのうり類やしょうがなどがよく材料として使われる野菜になっています。塩漬けをする分の塩や、何度も新しい酒かすに付けていくので酒かす自体もたくさん用意しておくことになります。砂糖なども必要になりますので、塩などを準備する時に一緒に購入しておきましょう。 奈良漬けを作る時には白うりを使うのが一番多いです。この白うりはスーパーなどでは販売されていない場合もありますので、八百屋などに注文をしておくといいでしょう。旬は6~8月ぐらいになるので、この頃に買い求めて多めに漬けておくと奈良漬をゆっくり楽しむ事ができます。簡単なので気軽に出来上がりを想像しながら作ってみて下さい。

奈良漬けの作り方の手順

たくさんの白うりを用意したら、下準備から始めていきます。綺麗に洗った後は両端の下手を取って半分に切り分けます。中にはたくさんの種と綿が詰まっていますので、これをスプーンなどを使って綺麗に取り除きます。そうすると、くぼみが出来ますのでそこにまずは塩を詰め込みます。そして少しこそげ取ると程よい塩の量になります。塩の量が足りないと水分が抜け切らず、柔らかくて歯切れの悪い漬物になってしまいます。 漬物だるを準備して、そこに切り口を上にした状態でうりを並べていきましょう。落し蓋をしてから重石をのせますが、大体用意したうりの二倍ぐらいの重石をのせます。水が上がれば重石を半分にし、約一週間漬け込んでいきます。漬かればそのまま上がった水で振り洗いをして、水気を切って乾いた布で拭きます。 漬け込み用の酒かすは、砂糖を混ぜて作ります。たるにポリエチレンなどの漬物用の袋を敷き、そこに2cmほどの酒かすを敷いてから今度は切り口が下になるようにしてうりを並べます。並べ終わればその上に酒かすを敷いていくのを何度か繰り返して全て漬け込みます。一番上を酒かすのふたになるようにしてから、空気が入らないようにして密封します。半年経った頃には食べごろの奈良漬けになりますので、楽しみにしながら作業を頑張りましょう。

奈良漬けの作り方のまとめ

手作り方法はそれほど難しいものではありません。まず漬けたい野菜を丁寧に洗い、その後まんべんなく塩をかけて塩漬けにします。この時の塩分濃度は20%ほどの濃さにするのがポイントです。これによって野菜の中の水分が抜ける上、殺菌もできます。水分が抜けたら野菜の表面を拭いて陰干しをし、乾燥したら酒粕に漬けます。何度も新しい酒粕に移しかえて塩抜きをしながら漬け重ねます。そうすることで塩漬けにした時の野菜の塩分が酒粕に移るので、野菜の塩分濃度も下がります。逆に野菜には酒粕の旨み成分やアルコールがどんどん浸透していきます。これを出来上がるまでに6回から8回ほど繰り返し、熟成させていきます。そして最後にはみりん粕や砂糖などの甘みの多い酒粕に移しかえて仕上げ、べっこう色になったら食べ頃です。奈良漬けをおいしく仕上げたいのであれば酒粕も上質のものを使うようにしましょう。酒粕は漬けるための重要な材料になるからです。漬けることに慣れてきたら、いろんな酒粕をブレンドしてオリジナルの酒粕を作って漬け込んでみるのも楽しいです。まろやかな風味や絶妙な甘みのあるおいしい奈良漬けを作れるように挑戦してみるのも良いのではないでしょうか。

-

-

生ごみ堆肥の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

食べ物などから出る生ごみをそのままごみに出してしまうのは、せっかくの優れた堆肥材料を無駄にしてしまうと同時に、ゴミを焼却...

-

-

プラ板の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

プラ板とは何でしょう?簡単に言えば「透明のプラスチックが板状になったもの」です。思わず懐かしくなる方もいるのではないでし...

-

-

俳句の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

街を散歩している時、ふと目に映りこんだ風景や、偶然手にした雑誌に掲載されていた一枚の写真、或いは何気なく眺めていたテレビ...

-

-

ふきの葉の佃煮の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

フキと言うのは、春になると地下茎から出て来る蕾でもあるフキノトウ、フキの茎の部分などを食べることが出来る食材です。しかし...

-

-

パーティーヘアアレンジの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レ...

結婚式や結婚披露宴・二次会・パーティーなどにゲストとして出席するときに、どんなドレスと髪型で出席しようか迷いますね。ドレ...

-

-

折り紙くす玉の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

手紙を送るときに中身が出ないようにするため封筒の中に入れて送ることになるのですが、これはそれ以外に第三者に中身を見られな...

-

-

鍋帽子の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

せっかく温かな料理を作っても、すぐ冷めてしまっては、美味しい料理を家族に提供できなくなります。食前に並べる前に作ったり、...

-

-

鯵のさばき方の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

新鮮な鯵を手に入れたら、様々な料理にして楽しんでみてはいかがでしょうか。鯵は刺し身やマリネ、フライ、つみれなどで楽しむこ...

-

-

温度センサーの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

温度センサーを作る理由としては、すなわちそれは趣味の電子工作の楽しさということが言えます。自分で図書館に行き、電子工作の...

-

-

肉じゃがの簡単手作り方法や作り方・DIY・レシピ

日本のじゃがいもを使った煮込み料理である肉じゃがは、家庭料理の定番メニューでもあります。そのため作る目的としても、日常的...

奈良漬けは歴史の古い食べ物ですが、その最古の記録でわかっているのはなんと1300年ほど前の奈良時代のことでした。当時は可須津毛瓜というものがあり、これは瓜を粕漬けにしたもののことです。まさに現代の奈良漬けの原型ともいえるものが奈良時代にあったというわけです。しかしこの時はまだ一般にも伝わっていたわけではなく、上流階級の人々しか口にできない高級食品でした。もともとは奈良漬けは食べ物をなるべく長期間保存できるようにするために考え出されたもので、食後の口直しのような役割もしていました。奈良時代に作られていたお酒は現代の清酒とは程遠いどぶろくのようなものでした。その下に白かすが溜まっていたことからこれを有効活用して漬物にするようになったのです。そして室町時代には現代のような清酒が生まれたので、酒かすも現代と同じ感じになり、そこに漬け込むようになったのです。奈良漬けという名前で呼ばれるようになったのは元和元年のことですから1615年、今から約400年ほど前のことになります。奈良県で活躍していた町医者の糸屋栄仙が改良を重ねた奈良漬けを将軍徳川家康に献上し、その時に奈良で漬けた酒粕の漬物ということでその名がついたのでした。