ぶり大根の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

ぶり大根を作ることの楽しさ

ぶり大根によく使われるあらにはコラーゲンがたっぷりと入っていますし、ぶりの身自体にも良質なタンパク質と脂質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富です。血流の改善や疲労回復、動脈硬化や高血圧の予防や改善、貧血予防、カルシウムの吸収促進、肝臓機能の改善なども期待できます。ぶり大根はぶりの大部分を無駄なく利用することができるのがメリットです。大根もよく時間がたつと水分が抜けてしわしわになってしまいますが、サラダにするにはおいしくなくても煮物にするには全く問題がありません。煮ることで水分を含んで柔らかく食べることができるからです。しかもぶりは出世魚ですから縁起が良いです。出世魚といっても地方によってその呼び名は微妙に変わります。本場の北陸では35cm以下のものをツバイソ、35cmから60cmくらいまでのものをフクラギ、60cmから80cmほどのものはガンド、それ以上のものをブリと呼びます。昔大名が幼名と成人してからの名前を変えていましたが、あれもこの出世魚をヒントにしていたのではという説もあります。脳を活性化させる効果も期待できるので、出世をしてほしい方には縁起などもかついでぶり大根を食べてもらうのも良いでしょう。実際富山では結婚した際にお婿の方にぶりを贈る習慣があります。

ぶり大根を作るのに用意する物

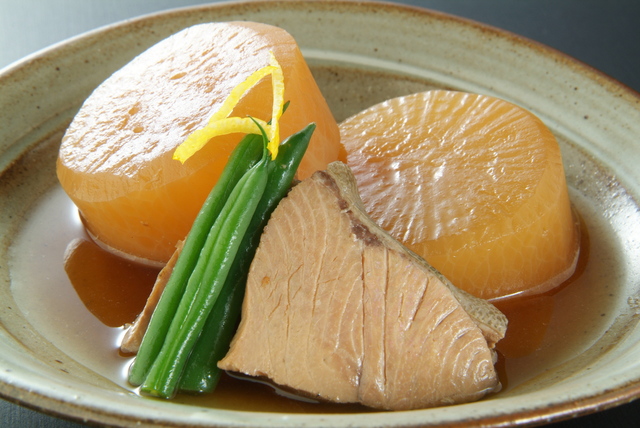

冬になり脂がのったぶりが多く出回るようになるとよく作られる「ぶり大根」は、濃いめに味付けされた煮物なので白いご飯にもお酒にもよく合う家庭的な和食としてとても人気があります。思っている和食の煮物の基本的な作り方とほぼ同じですので魚の下処理などがしっかりできていれば、初めてぶり大根を作る方でも簡単に美味しく仕上げることが出来ると思います。では「ぶり大根」を作るための材料ですがまずはぶりの切り身又はぶりのアラそして大根、調味料としてお酒・砂糖・しょうゆ・みりん・しょうが・お水又はだし汁が必要となります。このぶりですが切り身を使うと煮込んでいる内に身がパサつくことがありますので、脂がたくさんのっているアラを使って作られる方の方が多いようです。まただし汁は使用しなくてもぶりから旨みがでますので、作る方の好みで水とだし汁どちらでもいいようです。そしてぶりの下処理用としてお湯と塩も用意しておきます。次に調理器具ですが包丁にまな板・アクを取るためのお玉にぶりと大根を煮るための大きめの鍋と落としぶた、ぶりの下処理するためのパッドとボウル・お湯を沸かす為のやかん、材料を量るための計量器・計量スプーンと計量カップなどが必要となります。

ぶり大根の作り方の手順

ぶり大根の手作り方法ですが、まずはぶりの下処理から始めます。ぶりをパットなどに並べて全体に塩を振って10分ほどおいておき、10分たったら深めのボウルなどにぶりを移して熱湯をまわしかけ霜降りを行います。ぶりが入ったボウルに熱湯をまわしかけたあと軽く混ぜたらすぐに流水で冷まし、そのままぶりの皮のぬめりやウロコ・汚れなどを洗い落としてしていき、きれいに洗えたら水気を切りこれでぶりの下処理は終わります。大根は皮をむいて好みによって輪切りや半月切り又は乱切りにしておきます。次に大きめの鍋に下処理したぶりと切った大根、お水又はだし汁・お酒・スライスしたしょうがを入れ強火にかけて煮立てます。煮立ってたらアクが出てきますのでそのアクをお玉などできれいに取り除き、竹串などで大根に火が通っているのを確認したら砂糖・みりんを加え上から落しぶたをして中火で更に10~15分煮ます。ここでしょうゆと一緒にではなく砂糖・みりんを先にいれる訳は、甘みは食材に味が入りにくいからです。最後にしょうゆを加え再び落としぶたをし火の加減をみながら、煮汁が1/3位になるまで煮詰めていくと「ぶり大根」の完成になります。一度粗熱を取って味をなじませてからの方が美味しく頂けます。

ぶり大根の作り方のまとめ

ぶり大根の簡単な手作り方法を覚えておきましょう。まず材料はぶりのあらと大根、長ネギ、しょうがなどがあれば良いです。あとは調味料で、しょうゆ、砂糖、みりん、酒など普段から家にあるもので作ることができます。ぶりのあらは血抜きをしたほうがおいしいので表面をきれいに洗ってから塩をふって20分ほど置いておきます。その後、鍋に沸かした熱湯に血抜きしたあらを入れ、表面が白くなったら取り出して水に入れてうろこや血の塊などを手でとります。大根は皮をむいて1.5cmくらいの輪切りにして鍋の底に敷き、その上に水気を切ったあらを乗せます。千切りにしたしょうがと調味料、水を入れてふたをしないで強火にかけ、煮立ったら弱火で灰汁をとりながら1時間ほど煮込みます。大根がべっこう色になるまで煮て火を止め、皿にうつして水にさらしてあった千切りのネギを乗せて完成です。ネギはちゃんと水気を切るようにします。ぶりの生臭さをなくすためにもしょうがは欠かせませんし、その前の作業である血抜きはしっかりとやっておくことがポイントです。べっこう色になるまで時間がかかりますが、時々見て煮汁が少なくなってきたら大根に煮汁をまわしかけるようにしておくと均等に味がしみこみます。

-

-

ソフトクリームの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

暑い季節になったらアイスクリームが食べたくなるという方は多いでしょう。アイスクリームと一口に言ってもアイスキャンディーか...

-

-

甘酢あんの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

家庭料理において避けたいのはマンネリというものですが、どうしてもそれぞれの好き嫌い、調達できる食材、調理法を考えていくと...

-

-

うなぎ罠の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

うなぎ罠を作る目的は、現代と昔では大きく違っています。昔であれば、うなぎは全国の河川や用水路に生息していたため、日常的に...

-

-

GMAILの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

GMAILアカウントは作っておくことで色々な機能をより便利に活用していくことが出来るようになります。というのも、このGM...

-

-

塩ウニの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

ウニといえば高級品として、日本人には人気のある食材です。現在では、アメリカやカナダ、チリなど海外からも輸入していることか...

-

-

コーヒーかす肥料の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

毎日のようにコーヒーをドリップする方にとってはコーヒーかすの処理は大変ですし、捨ててしまうのは勿体ないものがあります。コ...

-

-

クレイフラワーの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

クレイフラワーというものは、その名前が示すように粘土状の素材を使用して作る造花の仲間です。主に使用されるのはソフトクレイ...

-

-

飛び出すカードの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

お誕生日や結婚のお祝いにプレゼントなどを贈る時、ちょっと気に効いたメッセージカードを添えたいものです。また、知らせを聞い...

-

-

温度センサーの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

温度センサーを作る理由としては、すなわちそれは趣味の電子工作の楽しさということが言えます。自分で図書館に行き、電子工作の...

-

-

企業の強みの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

企業というものは、もともと人間の集団であり、ある目的を持って集まった集団が、それぞれの才能を活かして仕事をしながら、協力...

ぶり大根はもともとは北陸の郷土料理でした。北陸では16世紀頃にはすでにぶり漁が行なわれていたと言われており、晩秋から初冬に掛けておこる寒い大荒れの日をぶりおこしとも呼ぶようになりました。ぶりはこのぶりおこしが終わった頃に本格的に漁が始まります。ぶり大根自体は歴史でも有名な前田利家公がいた時代からすでに食されていたという説が有力情報としていわれています。利家公は北陸で獲れたぶりを今でいうお歳暮として贈っており、これが習慣となっていたことからそう言われています。ぶり大根は大根をおいしく食べるためにはとても良い方法なのです。ぶり大根に使われるのはぶりのあらです。あらとは頭や骨、ヒレ、内臓や皮などのことで、ぶりの身を切り取った後に使われないような部分を使うエコな料理がぶり大根というわけです。大根にはぶりのあらから魚の旨みがたっぷりとしみこみ、栄養分もたっぷりと入り込んでいきます。これによって栄養豊富な料理にもなっています。ぶりは北陸では大量に獲れますが、あら部分を無駄にしないためにもぶり大根として使われています。一度作ったぶり大根は冷蔵状態ですと2,3日くらいならばそれほど味も落ちずに食べることができます。