影絵の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

影絵を作ることの楽しさ

影絵は、想像力を刺激するということが特徴です。このために、ありきたりな作品であっても魅力的に変えることが出来ます。特に、一つ一つのキャラクターがはっきりしている様な場合は、その効果は大きなものとなります。例えば、世界中の昔話に登場してくる美しい姫や大きな体の怪物などは影絵には特に向いている題材と言えます。 影絵では人形は当然影として登場するので、黒い輪郭だけしか見ることは出来ません。つまり、キャラクターはデフォルメされている状態であり、見ている側が足りない部分は想像により補わなければならないということです。これは、実際の芝居と最も違う部分であり、ナレーションと輪郭を手掛かりとしてイメージを構築することにより国語力が向上することになります。このために、小学校の授業でも影絵は盛んに取り入れられています。イマジネーションを刺激することにより、感性が磨かれるというメリットが得られます。 逆に、影絵に向いていないのは、似たようなキャラクターばかり登場して外見で個性の違いを表現できないものです。つまり、現代劇よりもどちらかといえば時代劇や昔話に向いているとも言えます。特に、巨人や小人が活躍する様な題材は扱いやすいと言えます。

影絵を作るのに用意する物

不思議な情景を作ることができるものに影絵があります。影絵は自分の身体を使って表現する方法や、劇団などで用いられている大掛かりなものまであり、特にストーリー性のある影絵はアート作品としても認められています。影絵を簡単に作るに、例えばペーパートレーを好きな形にくり抜き、そこにカラーセロハンなどを張っても簡単に作ることができます。また、枠の中にトレッシングペーパーを張り、そこに作品を映し出した物語などに使用する方法もあります。影絵は動きを与えなくても不思議な雰囲気を出すことができ、手作り方法で行う場合には設置型を用いる方法が簡単にできます。そして、ライティングに工夫を凝らすことと、数を作ることによってインパクトのあるものを作ることができます。用意するものとしては、光を反射する金色か銀色の厚紙、そして、クリップ、セロハンテープ、カラーセロハン、照明に使うスポットライトや懐中電灯が必要となります。影を映し出すスクリーンは特に用意する必要はなく、この場合には家庭における空いている壁や天井、また、テーブルなどスペースがある所であれば誰にでも楽しむことができます。ディプレイにある程度のストーリー性を持たせる場合には、その内容にまとめ上げ、必要となる構成を考えておきます。

影絵の作り方の手順

影絵を手作り方法で楽しむには、簡単なものとして固定されたものによる方法があります。まず、用意した材料となる型紙に欲しい形をスケッチし、それを切りだしていきます。この場合には、最初に大まかに切り出しておき、その後で細いハサミやカッターを用いて仕上を進めた方が形を作り出す上ではやり易くなります。形を切りだしたら、例えば動物などの場合には目や口など色で表現したいところに自分で考えたカラーセロハンを張ります。次にクリップを直角に折り曲げ、切り抜いた紙のカラーセロハンを張った側に取り付けます。そして、ディスプレイをする壁面や床面など空いている場所にクリップの部分をセロテープで留めて行きます。そして、照明となるスポットライトを設置して雰囲気を確認します。影絵に使う照明は家庭にあるものを利用しても簡単に行うことができますが、その場合にはなるべく素子が1つのものを選ぶようにします。素子とは光源の粒のことを指し、消した状態で、光源部分を見ることによって知ることができ、複数入っているタイプの場合には影が少しダブって見えてしまうことになります。固定型ではテーブルに置くだけでも、十分に雰囲気を楽しむことができ、それは白熱灯などでも効果があり様々な影を浮かび上がらすことができます。そして、レイアウトを変えたり、照明の位置を変えることによって様々な表情を見せてくれます。

影絵の作り方のまとめ

影絵は、形を見せるということに集中しているので、手作り方法では特にデザインが重要となります。例えば、芝居で使う人形を作る場合であれば、まずは人形の絵を描くことからスタートします。基本的には自由な絵を描けば良いのですが、左右に動かす芝居で使うのであれば横向きのウサギを描くのが適当です。正面向きの絵では、回転させて後ろを向かせるということが出来ないので、動きが制約されることになるからです。 次に、これをカーボン紙を使い、原画を厚紙に写します。可動部分はパーツごとであり、重ね合わせる部分を必ずつけて写さなくてはなりません。この部分は非常に重要なポイントとなるので、印をつけておくなどの工夫が必要です。 そして、切り取るという作業に進むのですが、ハサミで切りにくい場合にはカッターを使用するなどの柔軟性が求められます。厚紙がかたい場合には一度に切ろうとせずに、カッターで何度かなぞる様にして切った方が上手くいく場合があります。 切り取ったら人形として組み合わせて、次は下の部分に長い棒を取り付けます。この棒を持って劇中は操作するので、人形から取れてしまわないようにボンドなどでしっかりと固定しなくてはなりません。

-

-

七夕飾りの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

七夕というのは1年に一回だけあるイベントであり、このときに笹の葉に短冊や飾りをつけて七夕というイベントを楽しむ行事なので...

-

-

カホンの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

カホンは誰でも簡単に作れて楽しめる面白い楽器ですので、1台持っておけばちょっとした趣味として楽しめるものです。制作に必要...

-

-

石釜の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

パンやピザを美味しく焼くために、石釜を作ることが昔から行われてきました。機械技術が発達した現代であっても、近代化以前の製...

-

-

針金工作の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

身近な材料を使って何かを作り出すことを考えた場合では、一つの方法として針金工作と呼ばれるジャンルが用意されています。針金...

-

-

法人税計算の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

法人税計算をする目的は事業活動によって得られた収益に対して課せられる法人税を正しく計算することです。法人税として国に納め...

-

-

魚フェルトの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

夏休みなどの自由研究用として何かを作ることを考えたり、家庭内で工作を行うことを好んでいる方、趣味の一つとして物作りを行っ...

-

-

革ブレスの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

なにかおしゃれをしたいと感じたら、アクセサリーショップで色んなファッションアイテムを眺めて回ると、好みのアイテムを見つけ...

-

-

チキンライスの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

お米と鶏肉を混ぜ合わせて、ケチャップで味付けをしたチキンライスは、日本で誕生した洋食です。メインの具材は鶏肉の他には、玉...

-

-

折り紙折り方の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

折り紙封筒を幼い頃、一度でも作ってみたことがあると思います。その時期を通り過ぎた大人になった今でも時々手紙を書きたいな、...

-

-

かわいいヘアアレンジの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシ...

伸ばしかけで中途半端な長さの髪になっている女性でも、かわいいヘアアレンジを施すことで半端な感じを出さず、違和感のないオシ...

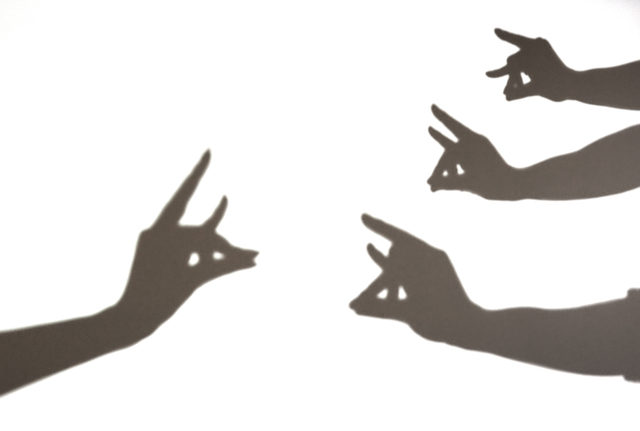

影絵は、木や紙などで作られた人形や手などの身体の一部の後方から光を当てて、その影をスクリーンに投影したもの、又はそれにより演じられる芝居のことです。20以上の国や地域で親しまれており、特に中国では紀元前の漢の時代から薄い動物の皮を着色した人形を使用して術の一種として採用していたという歴史を持っており、2000年以上の伝統を積み重ねています。そして、これは中世に領土を拡大する王朝が出現したことにより、周辺地域にも伝えられるようになります。それぞれの地域で独自の形で根付いており、その地に伝わる伝承などを題材として現在でもテレビ番組で放送されるほどの人気を集めています。日本でも相当古くから行われていたと推測されていますが、具体的な年代は現在のところ決定されるまでには至っていません。確実な記録が残っているのは江戸時代のもので、明治時代に入ると芝居に発展するようになります。日本の影絵は、絵と語りを中心として発展しているのが特徴です。ただし、影絵は非常に自由であり、いろいろな表現方法が可能です。作り方は難しいものから簡単なものまで多様ですが、簡単なものだけでも子供から大人まで楽しむことが出来ます。